家づくりを進めていくと「高気密・高断熱」という言葉を耳にされると思います。国も方針として、新築住宅の性能を高め省エネ性をアップさせていこうとしていて、注目度も高まっています。

とはいえ、高気密高断熱はあくまで家づくりにおける要素の一つです。数値を追い求めすぎると、間取りにしわ寄せがいき、逆に快適さが失われてしまう可能性があります。なので、高気密高断熱をどのくらい重要視するか?は、本記事の内容を参考にしてみてください。そして断熱気密性能と同じぐらい重要なのが、自然の熱源「太陽の光」を上手にコントロールすることです。

今回は、高気密高断熱のメリット・デメリットや目安の数値をお伝えしつつ、太陽光をコントロールして快適に暮らす方法を解説します。

目次

高気密高断熱とは?

「高気密」とは、精度の高い建築部材や、防湿シート、断熱材、気密テープなどを使ってできるだけ隙間をつくらないようにすることです。「高断熱」とは、外壁と内壁の間に断熱材を用いたり断熱性の高い窓を採用したりすることで、外気から熱の影響を受けにくくすることです。

高気密高断熱のメリット4つ

高気密高断熱には以下4つのメリットがあります。

①一年を通して快適に過ごせる

②冷暖房費を節約できる

③遮音効果が高い

④効果的に換気ができる

①一年を通して快適に過ごせる

外気の影響を受けにくい住宅になるので、室内の温度差を小さくすることができます。例えば、暖かいリビングから出ると廊下がとても寒いといった、急激な温度変化の心配もありません。温度差が小さいことで、ヒートショック防止にもつながります。

②冷暖房費を節約できる

外気の侵入を防ぎつつ室内の空気は外へ逃がさないので、冷暖房を効率よく利用できます。夏は涼しく、冬は暖かい快適な温度を保ち、冷暖房費の節約にもつながります。

③遮音効果が高い

隙間が少なく、壁にも厚みがでるため外部の騒音を軽減させ、静かな環境で過ごすことができます。

④効果的に換気ができる

近年新築される住宅は建築基準法によって「24時間換気システム」の搭載が義務付けられています。この換気システムは気密性が高いほど換気の効率が良くなり、室内の空気の入れ替えもしっかりと行うことができます。

高気密高断熱のデメリット3つ

高気密高断熱には以下3つのデメリットがあります。

①建築コストがあがる

②乾燥しやすい

③内部結露が発生する可能性がある

①建築コストがあがる

一般住宅と比較して、断熱性能を高くする必要があるため、断熱材やサッシ(窓)、建具(玄関ドア)などに性能の高いものを採用します。そうした部材のグレードアップという点や、施工品質の確保といった点から建築コストが高くなることがあります。検討する際は、高気密高断熱に力を入れていて、性能の高い部材が標準仕様として設定されている住宅会社を選ぶと良いと思います。

②乾燥しやすい

冬場に室内を快適な温度に保っていると湿度は下がり、乾燥してしまいます。乾燥が気になる方は加湿器を使ったり、洗濯物を部屋干しするなどして対策すると良いでしょう。

③内部結露が発生する可能性がある

内部結露とは、壁の中に発生する結露で、壁内のカビや腐食の原因となります。壁内に室内の空気が侵入した場合に外気との温度差によって生じます。これを防ぐには、断熱材の施工品質が要求されます。高気密高断熱住宅を検討する場合は施工実績も考慮すると良いでしょう。

高気密高断熱の基準・目安について

高気密高断熱住宅になっているかどうかは、それぞれ測定、計算することで数値化して表すことができます。数値として出てくると、より良い数値を求めがちですが、間取りによっても数値は変わってきます。極論、窓をなくすと気密性能はあがりますが、住みやすい家かどうかというと違いますよね。数値は一つの目安として、間取りや採光などの要素も考えながらよりよい家づくりをしていきましょう。

C値

住宅の気密性能を表す数値のことです。その家の大きさ(面積)に対して、どの程度の面積のスキマが存在するのかを表した数値になります。C値が小さいほど、気密性能が良いことになります。

UA値

住宅内部の熱は、外皮(屋根や外壁、床、窓やドア等の開口部など建物の表面)をつたわり、住宅の外へと逃げていきます。UA値(外皮平均熱貫流率)は、外皮を介して住宅全体の熱がどれくらい逃げやすいかを示す数値です。“逃げやすさ”なので、UA値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能の高い住宅であることが分かります。

目安としての数値は以下のとおりです。

| 地域区分(代表地名) | UA値[W/㎡・K] |

| 1・2(北海道) | 0.34以下 |

| 3(青森・秋田・岩手) | 0.38以下 |

| 4(宮城・新潟・長野) | 0.46以下 |

| 5(茨城・群馬・埼玉) | 0.48以下 |

| 6(東京・愛知・大阪)7(宮崎・鹿児島) | 0.56以下 |

| 8(沖縄) | – |

※HEAT20 G1レベル相当の目安値

※C値:1.0以下

日本は地域によってかなり気候が違うので、ご自身の地域に合った性能を確保できれば良いと思います。

\高気密高断熱住宅を選ぶ時のポイント/

- 数値はあくまで目安として考えておく。

- 各住宅会社の施工実績を確認。

- 完成見学会で実際に住んでいるお施主さんの声をチェック!

- モデルハウスの宿泊体験で住み心地を確認。

「高気密・高断熱」は住みやすさに直結する要素です。数値を気にしすぎずに、間取りやコストなど他の要素とのバランスを見ながら、より住みやすい家づくりを目指していきましょう。

[高気密高断熱+太陽の光]住みやすい家にするために

「断熱性能、気密性能を高めると、家はポカポカ暖かくなります」というのは、半分正解で半分間違いです。どれだけ高性能な断熱材を採用しても、家の中に熱源がなければ暖かくはなりません。エアコンなどの空調機器の稼働を最小限にして、夏涼しく冬暖かい家にするためには、断熱気密と同じぐらい、自然の熱源「太陽の光」を上手にコントロールすることが重要になってきます。

太陽の光をコントロールする方法

太陽の光をコントロールする主な方法は以下のとおりです。

①南面の窓を大きくとる

②軒や庇を設置する

①南面の窓を大きくとる

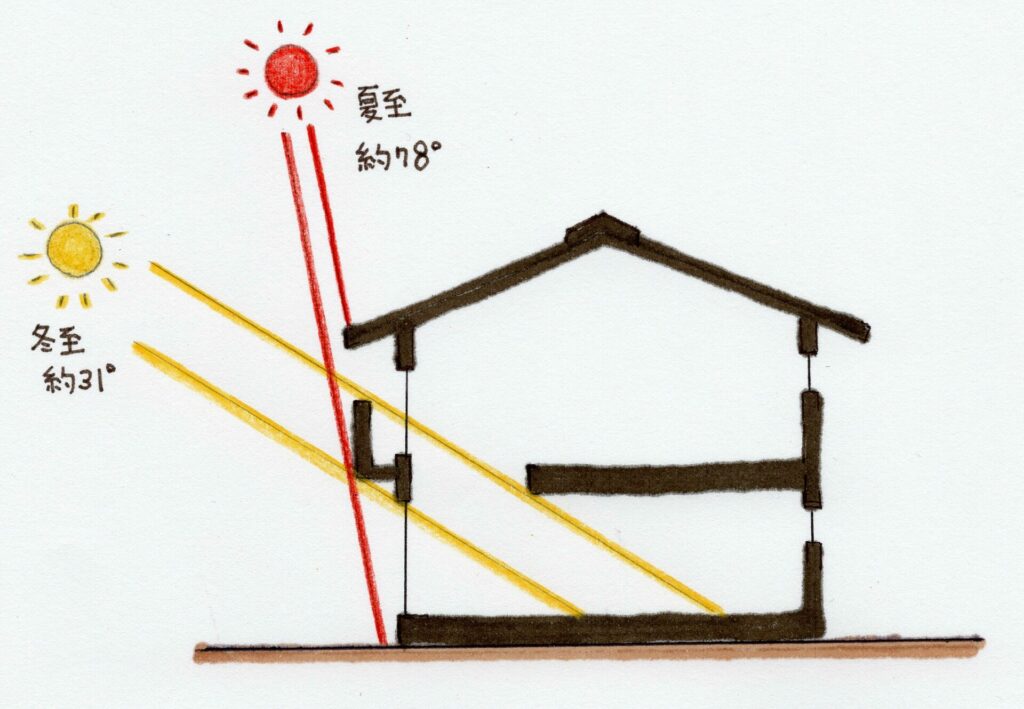

太陽は季節によって違った動きをします。夏は北寄りの東から昇り、お昼には約78度の高さまで到達、北寄りの西に沈みます。冬は南寄りの東から昇り、約31度までしか上がらず、南寄りの西に沈みます。この違いにより、夏は東西面に日射がたくさん当たり、冬は南面にたくさん当たるという現象が起きます。なので、冬にしっかりと日射を取り込むためには、南面に大きな窓を取ることが重要となります。

ただし、実際は敷地によって、お隣が隣接していたり、周囲に高い建物があったりと、南面が一番日射を取り込めるかというとそうでもない場合もあります。

大切なのは敷地に合わせて日射をシミュレーションして、よりたくさんの光を取り込める計画をたてることです。

②軒や庇を設置する

冬は太陽の光を取り込み、夏にはシャットアウトすることが必要です。冬に光を取り込むための南側の窓から、夏の暑い日差しも入ってきてしまってはいけません。そのために、軒や庇を設けます。ただ、庇も長すぎると冬の日射までカットしてしまうので、適切な長さで設置します。取付位置によって多少前後しますが、窓の高さの0.3倍程度が目安です。

【光の取り込み方のイメージ】

【参考に】太陽の光の影響を示す指標

ηA値(平均日射熱取得率)とは住宅にどのくらいの日射熱(太陽の光の熱)が入るかを表した数値です。夏と冬でそれぞれ省エネ性能の指標として表されます。

- ηAC(イータエーシー)値

夏に家の中に入ってくる太陽の熱を外皮面積の合計で割ったもの。数値が小さいほど夏に日射の影響を受けにくくなります。

- ηAH(イータエーエイチ)値

冬に家の中に入ってくる太陽の熱を外皮面積の合計で割ったもの。数値が大きいほど冬に日射の力を上手く利用できています。

まとめ

高気密高断熱性能はあくまで家づくりの要素なので、数値に捉われすぎないことが大切です。「夏はシャットアウトして日射の影響を受けにくくし、冷房で冷やした空気を逃さない」、「冬は太陽の光を取り込んで室内をあたたかくし、あたたまった空気は逃がさない」、といったように高気密高断熱性能と太陽の力をうまくかけ合わせて豊かな暮らしを作っていきましょう。

注文住宅をお考えの方へ

マドリーは、全国の建築家が、あなただけの間取りをつくるサービスです。

間取り一覧ページに掲載されているプランは、マドリー登録の建築家がご利用者さまに作成したものです。ぜひ家族や自分の”好き”を叶える間取りを見つけてみてください。

【間取りを作りたい方は】

マドリーでは全国の建築家が、お客様の希望条件に合った間取りを作成しています。公式サイトから会員登録の上、マイページの作成依頼フォームよりご依頼ください。

※建築会社がお決まりの方はご利用いただけません。

※間取り作成可能エリアは下記となります。

東京都、埼玉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、大阪府

【住宅会社にお悩みの方は】

LIFULL HOME’S住まいの窓口を通して、厳選した約200社の中からハウジングアドバイザーがあなたに合った建築会社をご提案いたします。その他に、家づくりの進め方や予算の立て方などなにから始めたらよいかお悩みの方のご相談も可能です。

※建築会社がお決まりの方はご利用いただけません。

※ご相談可能エリアは下記となります。

千葉県、茨城県、栃木県、兵庫県、奈良県、京都県、滋賀県、福岡県

\「LIFULL HOME’S 住まいの窓口」コラボキャンペーン実施中!/

LIFULL HOME’S住まいの窓口にご相談で、間取り1案プレゼントのキャンペーンを実施しています!(プレミアムプランは定価から2万円OFF)

キャンペーン詳細は、公式サイトをご覧ください。